Variação linguística, gramática e ensino: uma discussão necessária

Como sabemos, as línguas variam e também mudam. Nisto reside sua complexidade. Ademais, há uma estreita ligação entre os usuários e as línguas, de modo que os valores atribuídos a eles também são atribuídos a suas línguas. Isto nos leva a reconhecer a existência de diferentes concepções de língua e consequentemente de gramáticas.

A gramática sob três perspectivas: prescritiva, descritiva e internalizada

Possenti (1996) já nos ensinou que língua pode ser um termo que recobre uma das variedades linguísticas utilizadas efetivamente pela comunidade (língua padrão = norma culta). A este entendimento corresponde a noção de gramática como um conjunto de regras que devem ser seguidas por aqueles que querem “falar e escrever corretamente”. Trata-se de uma prescrição, ou seja, pretende dar conta de como se deve dizer.

Gramática descritiva: como efetivamente se diz

O autor também nos explicou que a língua pode equivaler a um construto teórico e abstrato. Nessa orientação, temos a gramática como um conjunto de regras que um cientista dedicado ao estudo de fatos da língua encontra nos dados que analisa a partir de uma dada teoria e de um certo método, ou seja, preocupa-se com como efetivamente se diz.

A gramática internalizada: o uso pela comunidade de falantes

Numa terceira perspectiva, temos a língua como um conjunto de variedades (heterônimas) utilizadas por uma determinada comunidade. Aqui, a gramática é o conjunto de regras que o falante de fato aprendeu e do qual lança mão ao falar ou escrever, ou seja, temos a gramática internalizada.

Variação linguística: diferença ou erro? O valor social das expressões

Esse conhecimento nos permite compreender que as variedades coexistem, são boas e corretas para sua comunidade de falantes. Assim, devemos nos distanciar da ideia de erro, entendendo as variedades como diferenças. Mas por que alguns usos, que são tradicionalmente classificados como erros, são questionados, levando os usuários a serem ridicularizados?

Leia mais: A evolução da língua portuguesa e a resistência purista de parte da sociedade

Bem, primeiro, precisamos atentar para a relação indissociável entre língua e usuário. Isto implica entender que nem todas as pessoas têm acesso à variedade de prestígio, já que as características socioeconômicas afetam (refletindo e refratando) os falantes de uma dada língua. Tais usos são inadequações de linguagem.

Vamos entender melhor essa discussão! Determinado falante faz uso de uma variedade ao invés de outra numa situação em que as regras sociais não abandonam aquela forma de fala, como numa entrevista de emprego, dependendo do cargo, a variedade linguística pode ser decisiva para contratação ou não de um trabalhador. Isto significa que é o valor social das expressões que implica numa avaliação enquanto erro ou não. Mas, e isto no contexto de ensino, como fica?

Gramática no contexto de ensino: criatividade, criticidade e uso

Nessa discussão, precisamos destacar que a escola tem como objetivo desenvolver a criatividade e a criticidade da criança na produção e compreensão de textos. Lembremos, então, que a gramática está fora dessa função por não ter relação com texto nem com discurso.

O estudo da gramática: além das normas, foco na reflexão sobre a linguagem

Na defesa dessas ideias, Franci et al. (2008) nos mostra como saber gramática vai muito além de conhecer as normas para falar e escrever com propriedade, é preciso usá-las ativamente na produção de textos. Já Neves (2014), em Que gramática estudar na escola?, enfatiza que ensinar a língua (gramática) não é apenas propiciar, mas também conduzir a reflexão sobre o funcionamento da linguagem, indo pelo uso linguístico para chegar aos resultados de sentido. Ademais, explica que estudar gramática é, exatamente, investigar o exercício da linguagem, o uso da língua, a fala e a escrita.

Leia mais: Educando o olhar: a importância da linguagem audiovisual na escola

Análise fílmica 1: o imperfeito do indicativo em “Entre os Muros da Escola”

Entrando nesse debate a partir do diálogo com os alunos, vamos ilustrar com uma cena do filme Entre os muros da escola:

Trata-se de uma aula de francês (língua materna) em que o professor explica o perfeito do indicativo a partir de um questionamento da turma. Os alunos interrogam sobre a necessidade ou mesmo a legitimidade de estudarem a forma verbal do imperfeito do indicativo na atualidade. No diálogo, levantam hipóteses sobre quem usaria tal linguagem, já que não faz parte do cotidiano deles. Porém, terminam com argumentos que recaem em estereótipos sobre o tipo de usuários que fariam uso da forma linguística em questão, listando como sendo pessoas esnobes, afetadas e homossexuais os falantes em potencial.

Leia mais: A linguagem formal ainda tem espaço na educação atual?

Embora o debate não aprofunde as relações entre língua e sociedade, o trecho pode ser bem útil ao professor interessado em garantir também que os alunos entendam que têm de adequar os registros, em garantir também que os alunos tenham condições de se mover nos diferentes padrões de tensão ou de frouxidão, conforme a situação de produção (Neves, 2014), para além dos estereótipos.

Análise fílmica 2: a função da gramática para a vida em “Escritores da Liberdade”

Já para extrapolar a razão de se estudar gramática para a vida, podemos retomar o debate de Entre os muros da escola confrontando com o diálogo de uma cena do filme Escritores da liberdade. Vejamos o caso a seguir:

Na cena, uma professora de inglês como língua materna é confrontada pelos alunos sobre qual a função da gramática na vida deles: “ […] você vem aqui pra ensinar essa droga de gramática e depois a gente tem que voltar pra rua, e o que você entende disso, hein? O que você faz aqui dentro que muda alguma coisa na minha vida?”. Vamos pensar um pouco!

Na atualidade, é cada vez mais esperado que os efeitos sejam imediatos ou mesmo que haja uma relação de causa e consequência rápida para tudo. Mas o valor da aprendizagem, assim como os resultados da educação, não pode ser mensurado assim. Além do mais, os alunos devem atentar para a interação linguística. Isto porque, do ponto de vista do falante, é preciso considerar a intenção comunicativa, o público-alvo, as estratégias utilizadas (ou seja, quem fala, para quem fala e como fala). Já o ouvinte se ocupa de saber o que se fala e quem falou (Neves, 2014). É interessante registrar que, nos dois casos, os professores se valiam de modelos bem tradicionais para ensinar a língua. Esse fato se distancia do que estamos pontuando nesse debate.

Interação linguística: relações de poder e propósito comunicativo

Parece importante refletir sobre a linguagem pensando ainda nas relações de poder, nos interesses e objetivos em jogo, assim como no contexto em que se dá a interação. Levantar hipóteses sobre essas dimensões ajuda o aluno a extrapolar o dito; ajuda principalmente a que ele entenda como cumprir com êxito seus propósitos comunicativos.

Exemplo de interação 1: a falha na comunicação e o humor (@obrasilquedeucerto)

Como sabemos, para ser bem-sucedido nas interações, o aluno precisa, acima de tudo, falar e escrever bem. Logo, analisar a interação verbal possibilita ao interlocutor reconhecer a intenção, conhecendo a intenção pragmática do interlocutor, permitindo ainda identificar e entender uma variada possibilidade de falhas que impedem o bom êxito da interação. Sobre ter sucesso ou não na comunicação, vamos ilustrar com um post do perfil @obrasilquedeucerto no Instagram:

O enunciado que está se sobrepondo à imagem não é inteligível “ter filho cedo não é feio, feio é ter que filho assumindo pq foi tem”. Logo, não cumpre o propósito comunicativo e passa a funcionar com outra finalidade como a do perfil, que, para além da crítica, explora o humor, faz graça com a falta de habilidade e competência com a linguagem. Trata-se de um bom exemplo para construir hipóteses com os alunos sobre o que pretendia ser comunicado na produção.

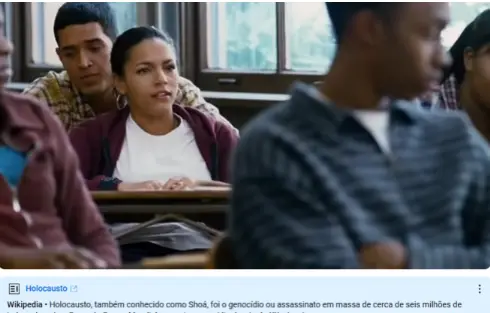

Exemplo de interação 2: a variação linguística e a ironia do @_falecoreano

Esse tipo de situação é diferente de construções com falta de conjugação, concordância ou mesmo regência que discutimos em outra perspectiva. Vamos ilustrar com um vídeo do perfil @_falecoreano no Instagram:

No vídeo, o professor Kevin Lee (que ensina coreano como segunda língua) responde à pergunta de um seguidor: “ouve fala que dá pra aprende coriano dormindo. é verdade professor”. Na construção de sua resposta, Lee se utiliza da produção do internauta para “comprovar” como não é possível aprender qualquer língua dormindo e sugere que a pessoa comece aprendendo português. Ou seja, a questão foi compreendida, tanto que o professor optou por adotar uma perspectiva normativa e se valer da ausência de infinitivo nas locuções verbais ou mesmo da grafia de coreano para ironizar também, até porque a própria pergunta sugere ironia, parece brincar com o professor.

Entretanto, nesse caso, mesmo fugindo ao padrão da língua, quem fez a pergunta recebeu uma resposta, e não podemos dizer que não tenha cumprido seu propósito comunicativo. Se foi por brincadeira que provocou o professor, a pessoa recebeu um tratamento na mesma linha. Ademais, parece ser característica das interações nesse perfil explorar o estilo “pavio curto” de Lee (é comum o professor reagir a comentários de que ele não sabe brincar).

Evidentemente, isso não exclui uma reflexão sobre variação linguística na nossa língua, inclusive para pensar aspectos mais sociais como o acesso à educação, grau de letramento, entre outras questões.

Conclusão: gramática, interação e a importância da variação linguística

Esperamos que essa discussão nos permita compreender o estudo da gramática como sendo útil tanto para refletir sobre o uso linguístico quanto sobre o exercício da linguagem. Ademais, sabemos que é na interação, ou seja, na atividade linguística falada e escrita que temos o lugar privilegiado para realizar essas observações (Neves, 2014).

Nesse percurso, no português brasileiro, não podemos perder de vista as discussões sobre variação. Como nos ensinou Bortoni-Ricardo (2005, p. 24-25), fatores de mobilidade geográfica, grau de instrução, exposição a meios de comunicação de massa, outras agências implementadoras, gênero, grupo etário, mercado de trabalho são indispensáveis para compreender a permeabilidade e fluidez no contexto brasileiro, já que no território nacional a ampla e efetiva escolarização não se dá igualmente, o que ajuda a que as diferenças sejam conservadas. A autora afirma ainda que “[…] a escolha de determinado grau de formalidade depende basicamente do papel social que o falante desempenha a cada ato de interação verbal”.

Por fim, conforme defendeu Bortoni-Ricardo (2005), os saberes sociolinguísticos e os valores culturais que o aluno aprendeu em seu ambiente social devem ser preservados, ainda que o papel da escola seja ensinar a norma culta. Nesse debate, a professora explicou também que há uma língua-padrão relacionada ao contexto e uma língua-padrão relacionada à classe social/status que precisamos distinguir.

Minicurrículo da autora

Jaciara Gomes é Doutora em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco (PPGL/UFPE). Atua como professora adjunta na Universidade de Pernambuco (UPE). Realiza pesquisas sobre práticas de letramentos, bem como sobre o ensino de leitura, escrita e de educação nas relações étnico-raciais. É líder do Grupo de Pesquisa em Letramentos e Práticas Discursivas e Culturais (Lepdic) e coordena o projeto de extensão em Culturas Periféricas (Culperifa).

Para saber mais

BORTONI-RICARDO. Stella Maris. Nós cheguemu na escola, e agora? 2. ed. Parábola Editorial, 2005.

FRANCHI, Carlos; NEGRÃO, Esmeralda Vailati; MULLER, Ana Lúcia de Paula. Mas o que é mesmo gramática? São Paulo: Parábola, , 2006.

POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas, Mercado de Letras, 1996.

NEVES, Maria Helena de Moura. Que gramática estudar na escola? Norma e uso na Língua Portuguesa. 4 ed. São Paulo: Contexto, 2014.

Crie sua conta e desbloqueie materiais exclusivos

Veja mais

Mediação de leitura na Educação Infantil: Estratégias lúdicas para a formação do leitor literário

Projetos de Vida no 9º Ano do Fundamental: preparando o aluno para a transição ao Ensino Médio

Definindo metas e prioridades para o ano letivo: do diagnóstico ao plano de ação

Competência de Argumentação no Ensino Médio: uma proposta pedagógica baseada no Tratado de Versalhes